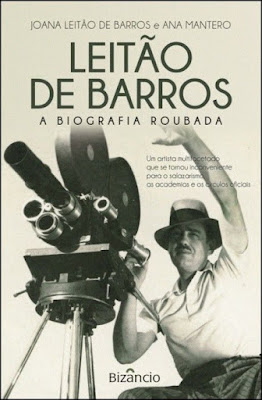

Em tempos de quarentena forçada, valem-nos

os livros. Leitão de Barros, A Biografia

Roubada, de Joana Leitão de Barros e Ana Mantero (Bizâncio, 2019), estava

há semanas estacionado na mesa de cabeceira, lido e ponderado. Aqui fica, por fim,

a recensão.

****

A classe de 1895-96-97 foi das mais

diversificadas da vida pública portuguesa. Gerou jovens que viveram a

Implantação da República na adolescência (com 15/16 anos) e assistiram ao golpe

do 28 de Maio de 1926 na sua fase mais criativa, dobrado que estava o cabo dos

30 anos. Alguns escolheram a vida artística, como Luís Cristino (n. 1896) e

Cottinelli Telmo (n.1897), que se tornariam arquitectos de renome. Outros

escolheram as Letras, como Azeredo Perdigão (n.1896), Reinaldo Ferreira (n.

1897) ou – se me permitirem que estique a classe por mais um ano – Ferreira de

Castro (n.1898). Outros ainda, com a maturidade, fizeram vigorosas opções

políticas, abraçando primeiro o Estado Novo e demarcando-se depois (em

diferentes graus) do salazarismo. Entram neste grupo Henrique Galvão (n. 1895),

António Ferro (n. 1895) ou Armindo Monteiro (n. 1896).

E depois, claro, há o caso sui generis do biografado deste livro,

José de Leitão de Barros (1896-1967).

Resultado de sete anos de prospecção,

separação e leitura do arquivo pessoal de Leitão de Barros, a obra corresponde

a um esforço meritório para retirar Barros da obscuridade para onde foi

resvalando, justificando apenas interesse parcial da academia e dos

investigadores. Ao longo dos anos, emergiram da universidade teses sobre

Barros, o cineasta, ou Barros, o director artístico de jornais. Nenhuma, até

agora, ousou tentar explicar todas as facetas de um homem multifacetado, com

intervenção no jornalismo (através da entrevista, da reportagem, da crónica e da

direcção de arte e fotografia), no cinema (como realizador, guionista e

empresário), nas artes populares (com a invenção das marchas populares), na

escultura, na pintura, na música ou na cenografia do espaço público. Será nesse

sentido que as autoras propõem restituir a biografia «roubada» a Barros, como

um tributo que faltou.

Escrita a quatro mãos por duas das netas de

José Leitão de Barros, a obra revela um extraordinário espólio pessoal mantido

pelo biografado até ao fim dos seus dias, guardando as centenas de cartas que foi

recebendo, mas também os esboços das cartas que dirigiu, o que permite um

acompanhamento vivo e documentado das muitas polémicas em que Barros se foi

envolvendo.

Desse ponto de vista, a obra é monumental.

Para investigadores como o autor da recensão, que esgravatam há anos arquivos

públicos em busca de fragmentos de informação, um arquivo intacto como o de

Barros é um Eldorado ou, se preferirem, é a promessa de uma nascente de um novo

e caudaloso rio de informação.

Nas cartas de Barros, seguimos o drama do

cineasta que perde quilómetros de filme gravado no sertão brasileiro porque um

funcionário da alfândega de Lisboa expôs descuidadamente as caixas de filme à

luz solar. Seguimos as discussões com Martins Barata e Cottinelli Telmo sobre o

rumo da carreira do aguarelista. Acompanhamos (naquele que será o melhor trecho

do livro) as trocas de impressões com Salazar, à medida que o ditador lê as

versões da entrevista que Barros conduziu com ele para O Século, retocando-as e sugerindo as passagens a destacar.

«Não sei se, apesar da referência feita no

trabalho às perguntas ‘cozinhadas’, não seria melhor adaptá-las às respostas.

Pelo menos em relação a algumas. Pode parecer que não se quis tratar das

questões postas, mas o L.B. fará como entender. (…) Eliminei alguns termos

fracos ou deslocados», escreve Salazar, em Agosto de 1950 (pg. 110) Depois, com

a entrevista na rua, dirá: «Continuo a pensar que a entrevista nada tem de

sensacional, nem mesmo de importante que justifique dar-lhe o jornal relevo excepcional

(…) Não seria prudente ser-se mais comedido nas apresentações ao público de

coisas que qualquer um poderia dizer?» (112).

O acervo possui igualmente pequenas

pepitas. Revela por exemplo como Augusto de Castro, em 1940, ainda na pele de

embaixador, descreve depreciativamente o cinema como «arte em compota» (pg.

135), tese que o futuro director do Diário

de Notícias certamente não apadrinharia mais tarde. E expõe a falta de

vergonha da Academia de Belas-Artes, no fim da vida de Barros, negando-lhe o

acesso por motivos pouco nobres, com a agravante de o voto que lhe faltou para

a aceitação dos pares ter sido sonegado por Martins Barata, seu familiar.

Estes são os méritos de uma obra notável e

necessária. Vamos às fragilidades.

Quando um trabalho desta envergadura é

conduzido por descendentes do biografado, há uma tendência quase irreprimível

de limar arestas. Barros foi um dos ideólogos do salazarismo. Não foi cúmplice,

nem personagem secundária do culto da figura de Salazar, ainda ministro das Finanças

em 1928. O capítulo dedicado à intervenção de Barros no Notícias Ilustrado é frágil e não resiste a uma análise crítica.

Através do recurso à fotografia (que, aliás, em depoimento muito mais tardio ao

Diário Popular, Barros dirá que nunca

teve pudor em manipular para efeitos cénicos ou ideológicos), Barros construiu

um mito.

O seu distanciamento do regime depois da

Segunda Guerra Mundial não apaga essa identificação prematura. Aliás, o próprio

distanciamento dever-se-á mais a opções estéticas (uma aposta vigorosa no

cinema e o êxodo do jornalismo, excepto através da crónica de costumes, de que

foi exímio intérprete) e financeiras do que ideológicas. Barros e António Ferro

criaram um monstro que depois os engoliu, mas não deixaram de o criar e o livro

pouco questiona esse papel. Basta lembrar a esse propósito o episódio da

«identificação» de Salazar nos Painéis de São Vicente, «vendido» na primeira

página do Notícias Ilustrado.

Há uma segunda dimensão de Barros que não é

questionada nesta interpretação histórica. Na juventude artística, Barros não

arriscou. Almada Negreiros e todo o Grupo do Orpheu colocaram o pescoço no

cepo. Arriscaram pela opção artística mais árdua e, em muitos casos, pagaram o

preço da penúria na década seguinte. Almada e Reinaldo Ferreira ousaram partir

para o estrangeiro, superando as fragilidades impostas pelo obtuso mercado

português. Leitão de Barros – perdoem-me a crueza da expressão – casou bem e

fez aguarelas. É uma opção respeitável, só que não fez dele um pioneiro.

Numa obra desta dimensão, que lida com sete

décadas de informação, são também inevitáveis as pequenas gralhas e

interpretações erradas. A data crucial da revolta de Fevereiro de 1927 em

Lisboa não é o 9 mas o 7 (pg. 79) e, no instante, Barros nada arriscou. Já

estava do outro lado da barricada.

As iniciais Z.Z. não correspondem a Leitão

de Barros, como sugerido (pg. 84). Como explicou Ribeiro dos Reis em depoimento

prestado ao Sports em 1950, Z.Z. era

o nome com que Norberto de Araújo começou por assinar os seus trabalhos no Jornal dos Sports.

Há igualmente uma confusão comum entre os

Caetanos Beirões da Veiga que lidaram com o mercado das notícias em Portugal na

primeira metade do século XX. E nota-se, claro, um cuidado extremo em não tocar

nos aspectos da vida de Barros que esbarraram com a moral e bons costumes da

época, valendo-lhe até uma polémica detenção policial.

Em resumo, Leitão de Barros: A Biografia Roubada torna-se agora, por direito

próprio, a obra de referência sobre o biografado. Restitui-lhe alguma

profundidade e deverá ser ponto de partida para novas investigações sobre o

papel de Barros nos múltiplos campos em que interveio. Não é para ser tomado à

letra, como os mandamentos de pedra de Moisés, mas é o melhor que já foi

produzido sobre esta figura peculiar. O que já não é pouco.