|

| Caricatura de Schwalbach por Teixeira Cabral. Colecção do autor |

O Diário de Notícias completa hoje 156 anos e regressa às bancas. Evocando a longa história do jornal, a edição de hoje recupera três histórias batidíssimas (os relatos de Eça no Suez, a entrevista falhada com Hitler e o debate sobre a abolição da pena de morte). Salvam-se mais pela reflexão das autoras (Francisca Van Dunem, Maria Filomena Mónica e Irene Pimentel) do que pela novidade. Dou assim o meu contributo: eis a história (inédita) do director teimoso que recusava sair de cena.

Eduardo Schwalbach era um homem do século XIX. Vivera o tempo das gazetilhas e dos jornais programáticos, muitas vezes filiados nas ideias de um só líder político. Fizera carreira no teatro como dramaturgo e no Conservatório como professor. Não se lhe conhecia uma ideia firme sobre o regime ou a Igreja, sobre o partidarismo ou questões cambiais. Deu por isso um estupendo director de jornal quando Augusto de Castro, concluído o primeiro ciclo na direcção do Diário de Notícias, abraçou a carreira diplomática e partiu para o estrangeiro. Castro deixou o DN nas mãos do amigo e com uma cláusula que lhe permitia regressar.

Schwalbach, em compensação, adorou as mordomias do cargo: o salário, o carro com motorista, a ausência de responsabilidades, as vénias e os salamaleques. Acúrcio Pereira, Rocha Júnior e depois Aprígio Mafra garantiam os fundos editoriais e os combates na primeira página. Schwalbach assistia às premières do Teatro Dona Maria.

Caiu o regime em 1926 e o cargo complicou-se. Numa das intentonas, em 7 de Fevereiro de 1927, o sempre prudente Diário de Notícias apostou mal por uma vez. Um golpe mal esclarecido na estrutura do jornal levou à publicação de uma edição clandestina de 2 páginas, não censurada, de apoio aos revoltosos no Porto e em Lisboa. Quando a revolta foi extinta (do lado do governo bateram-se Humberto Delgado e Henrique Galvão nos combates do Largo do Rato), Schwalbach ficou em maus lençóis. Devo a Mário Matos e Lemos a cedência de um curioso inquérito promovido pelo major Viegas Ventura e pelo capitão Galvão para apurar responsabilidades pelo motim.

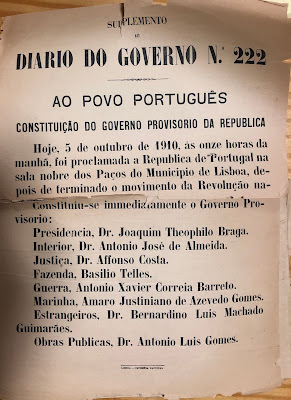

|

| O suplemento clandestino. Arquivo de Carlos Ferrão |

O Diário de Notícias esteve proibido de sair durante quatro dias e, ao regressar, não trazia o nome de Schwalbach como director (o tenente-coronel Pestana de Vasconcelos assegurou a direcção interina). À boa maneira portuguesa, o inquérito culpou figuras menores – Mário Pires e Carlos Neves seriam despedidos e Rocha Júnior colocado na prateleira. Schwalbach foi forçado a fazer prova de fé. Não hesitou. O Diário de Notícias tornou-se um ardente defensor da ditadura militar.

Em 1939, na alvorada da Segunda Guerra Mundial, Castro regressou a Portugal escaldado por um escândalo diplomático na legação portuguesa na Bélgica. O genro e a filha tinham-se mostrado favoráveis aos republicanos na Guerra Civil espanhola e chegaram ao Ministério boatos piores sobre correspondência do diplomata. A sua boa estrela parecia finar-se.

Arregaçando as mangas, Augusto de Castro fundou A Noite, dando-lhe o brilho que mais nenhum jornal tinha. Desafiou Artur Maciel para a equipa e propôs, em fundo editorial, o ano de 1940 como lançamento das comemorações henriquinas. Voltou a alinhar-se com Salazar. Foi-lhe confiado o comissariado-geral da Exposição do Mundo Português. Em breve recuperou também a sinecura do Diário de Notícias, empurrando Schwalbach para a reforma aos 80 anos.

Perdia-se o salário, o carro com mordomo, as vénias devidas ao cargo. Em 1944, o ano em que esta história tem lugar, Schwalbach deve ter sentido que lhe deviam uma vénia final.

Alunos, actores, jornalistas e até o presidente Carmona cozinharam uma gala de homenagem ao dramaturgo no Teatro Nacional Dona Maria, prevista para o dia 26 de Fevereiro de 1944, com a representação de A Bisbilhoteira, uma peça de Schwalbach com algum odor a bafio. Os bilhetes, porém, não se vendiam apesar de o Diário de Notícias publicar uma notícia diária na primeira página em louvor do seu antigo director.

Velha raposa, Schwalbach percebeu que precisava de um golpe de asa – um pretexto para que o seu nome fosse recordado.

No dia 18 de Fevereiro, um ancião de 83 anos sobe a bordo de um carro eléctrico da Carris. A empresa estipulara há muito que entre Novembro e Fevereiro não se podia fumar a bordo para não contaminar mais o ar carregado do interior.

«Mestre Schwalbach, fumador impenitente (…), muniu-se de um cigarrinho, meteu-o na boquilha, meteu esta na boca e preparou-se para seguir o seu destino», narra a notícia do Diário Popular. Foi interpelado pelo fiscal. Recusou cumprir, argumentando com a semântica: «Fumar significa tirar fumaça de um cigarro. Mas, para isso, é necessário que o cigarro esteja aceso. Ora, o meu, como vê, está apagado.»

O fiscal chamou o guarda-freios. Conferenciaram. Intimaram. Ameaçaram. Deverá ter saído fumo de tais cabeças pensantes. Por fim, chamaram a guarda que não teve outro remédio que não fosse conduzir o antigo director do Diário de Notícias à esquadra do Teatro Nacional, onde os grandes reclames já chamavam a atenção dos transeuntes para a gala. Esclareceu-se a controvérsia, Schwalbach não chegou a ser preso, mas fez questão de chamar os jornalistas para dizer que o fora. O seu nome voltou a ser falado em toda a cidade.

A gala do dia 26, segundo o Diário de Notícias, estava à pinha.

É assim que se vende um produto: com histórias novas e atrevimento. Que aliás parecem faltar ao novo Diário de Notícias que ontem cumpriu só meio desígnio – foi diário, mas não deu notícias.

|

| Schwalbach e Castro numa notícia do ABC, 26 de Junho de 1924 |