Portugal, em 1967, apreciado pelo Diário

Popular. Nas boutiques, aparecem, como cogumelos, as novas mini-saias; na água,

uma nova modalidade emerge, o surf, protagonizada por pioneiros como Vasco

Pinto Basto.

sexta-feira, junho 20, 2014

quinta-feira, junho 19, 2014

Vândalos à vista. Redes sociais, o Coliseu de Roma e os parques naturais

Caminho no interior de um parque natural

através de um trilho velho, mas transitável. Ali perto, a poucas centenas de

metros, as primeiras habitações do concelho de Palmela certificam que o Parque

Natural da Arrábida é uma das áreas protegidas portuguesas com maior densidade

populacional humana. Este mesmo trilho é amplamente percorrido por ciclistas e

caminhantes durante os fins-de-semana, mesmo que poucos saibam que a poucos

passos dali se esconde um sítio arqueológico de importância nacional. Já me

habituei ao lixo espalhado pela paisagem, semeado a eito... Embalagens, vidros,

papel, dejectos... Tudo serve para deitar no balde do lixo da natureza.

Aproximo-me do sítio arqueológico que vim

conhecer. Olho em redor, à procura de referências. Alguns muretes sugerem uma

ruína, mas não existe informação visível. Procuro com mais afinco. Tenho bem

presente na memória o amplo debate sobre as verbas que o Instituto da

Conservação da Natureza e das Florestas dedicou à comunicação, através da

revitalização e afixação de painéis informativos e sinalética. O Ministério do

Ambiente agrega estas despesas em rubricas mais complexas, o que impossibilita

o conhecimento do valor concreto gasto, mas uma fonte do ICNF não tem dúvidas

em confirmar que, na última vaga, foi investido mais de um milhão de euros.

Não há nada de pé, mas isso não significa

que o dinheiro se tenha esfumado. Na verdade, os painéis existiram. Neste caso,

o painel foi metodicamente pontapeado para fora da sua estrutura de madeira.

Uma vez removido dos suportes, foi partido em pedaços e depois exposto no solo,

em jeito de puzzle. Ficou ali como despojo de uma guerra surda entre as áreas

protegidas e os seus visitantes.

Deparo com o mesmo cenário em Ourém.

Semanas antes, tinha-o visto também no Paul do Boquílobo, num ponto do parque

natural que considerara ingenuamente demasiado remoto para ser notado.

Intriga-me a redundância. A violência contra a sinalética. O vandalismo

gratuito, que tanto se expressa na destruição de painéis como na profanação de

vegetação ou lajes com graffiti e outro lixo.

No Verão passado, a mesma discussão

atravessou os Estados Unidos de lés a lés. O “New York Times”

(aqui) detectou rabiscos pintados nos frágeis

saguaros que deram nome ao famoso Parque Nacional do oeste americano; trilhos

pintados; inscrições em desfiladeiros; pinturas rupestres grosseiramente

manipuladas. No total, o Serviço Nacional de Parques estimava que 9.000 sítios

de interesse histórico ou natural tinham sido deliberadamente danificados desde

2009, incluindo o icónico Memorial a Lincoln em Washington.

Os vigilantes da natureza escutados pelo

jornal deram um contributo para a discussão, lembrando que, na era anterior à

Internet, sempre existiram actos deste género, mas eles circunscreviam-se à

geografia do local. Só eram visíveis quando o visitante seguinte chegasse ao

local. E são tão antigos como a espécie humana. Numa investigação divulgada

pela National Geographic em Dezembro do ano passado,

detectou-se que alguns rabiscos nas paredes do Coliseu de Roma tinham dois mil

anos. Tal como John e Vanda professam hoje o seu amor gravando ali um coração,

também Iulius Maximus lá quis deixar uma inscrição no século I d.C.

Hoje, porém, com a proliferação das redes

sociais, o vandalismo ganha asas... geográficas. Um rabisco num saguaro remoto

torna-se a pena no chapéu dos vândalos de trazer por casa, que afixam a proeza

e recebem gratificação imediata. Poderá ser esse o factor que despoleta a

explosão destas manifestações?

.JPG) |

| Lapa de Santa Margarida. Fotografia de Paulo Rolão. |

Não existem dados suficientes para ligar

os dois fenómenos e manifestações tão amplas não costumam ter causas tão

redutoras. Num livro recente (“The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism

Since the French Revolution”, 2013) Dario Gamboni lista dezenas de incidentes

gratuitos de destruição de expressões artísticas, desde o homem que destruiu a

martelo o famoso vaso Portland (já lembrado aqui), ao doente que atirou ácido contra o quadro de

Rembrandt ou ao turista que destruiu um dedo da estátua do David de Miguel

Ângelo em 1991. O historiador argumenta que a maior parte dos incidentes foi, à

época, construído como um acto lunático e demente, mas serviu diferentes

causas, desde o protesto contra determinada corrente artística à expressão de

raiva em público para chamar atenção para outras causas. E afinal a inscrição

de Iulius Maximus foi seguramente entendida no século I como um acto de

profanação e hoje constitui uma curiosidade histórica.

Gostava de ter respostas mais categóricas

para os “meus” painéis tombados. Tenho sérias dúvidas de que eles não sejam

muito diferentes dos rabiscos nos saguaros frágeis. Ou nas carruagens de metro

das cidades. Ou nas paredes do velho Coliseu. São manifestações de vaidade e

egoísmo, tiques de agentes sociais que precisam desesperadamente de sublinhar o

seu carácter especial face ao resto da multidão. De alguma forma, marcam uma

época – a nossa. Mas não com o cunho pretendido pelos seus autores.

terça-feira, junho 10, 2014

A edição ingrata e o talento do António

Por vezes, baralhamos mil vezes a galeria de fotografias disponíveis na

esperança de que, à décima passagem, algo tenha escapado – a imagem improvável

que vai salvar a reportagem, vai manter a reputação da revista, vai atrair o

leitor para as nossas páginas e motivá-lo a recordar-se da reportagem para sempre. No

processo, amaldiçoamos silenciosamente os homens do campo, os fulanos que saem

para a rua de máquina na mão para congelar o tema da reportagem num instantâneo

revelador. “Porque não deu um passo mais para a frente?”; “Porque não recuou?”;

“Porque não tentou outra posição, outra lente, outra iluminação?”. No conforto

da redacção, longe dos imponderáveis do campo, todas as fotografias mágicas

parecem possíveis.

Pontualmente, porém, sucede o contrário. À primeira passagem da galeria

de imagens, emergem possibilidades fantásticas de ilustração. Uma, duas, três

fotografias captam tudo o que queríamos contar. Dispensam legendas e

explicações. São metonímias perfeitas da história que decidimos relatar no

momento já distante em que a ideia original brotou. Lembro-me sempre nestes

momentos do que escreveu a controversa escritora Anaïs Nin que, para mal dos

seus pecados, herdou um nome próprio infeliz e uma tendência incontrolável para

redigir diários íntimos. «Tudo nasce do excesso. A grande arte nasceu do grande

terror, das grandes inibições, das grandes instabilidades – forma com eles o

equilíbrio indispensável.» [cito de memória]· É, pois, de excesso, de

abundância que falamos agora.

Há alguns meses, o António Luís Campos propôs-nos uma história

formidável. Graças à extraordinária cooperação de António Candeias, do

Laboratório de Conservação e Restauro José de Figueiredo, e dos conservadores-restauradores Miguel Mateus e

Teresa Reis,

tínhamos acesso ao trabalho de investigação desta equipa em torno das

representações pintadas de Afonso de Albuquerque, segundo vice-rei português na

Índia. Não quero estragar a leitura a ninguém [disponível aqui, já agora], mas

a obra foi socialmente construída e reconstruída sucessivamente desde o século

XVI, ao sabor da ideologia de cada época e dos preconceitos dos seus agentes.

No léxico de um editor, a história tinha todos os ingredientes: uma figura

histórica, um mistério, ciência de ponta, espiões, uma invasão e um quadro que

ora tinha barbas brancas, ora as perdia por soberba de um político.

Como sempre acontece nesta casa, debatemos intensamente as possibilidades

visuais. As reportagens de laboratório são terríveis. No ambiente descontaminado

das pipetas e bicos de bunsen, das paredes brancas e microscópios, todas as

fotografias parecem iguais. Com a malícia que lhe é característica, o António

assegurou que traria fotografias diferentes. E, na verdade, mostrou-se fiel à

palavra dada.

Voltamos aos excessos da Anaïs Nin. Logo à primeira passagem da galeria

de imagens disponíveis, saltaram à vista estas duas extraordinárias

representações de tudo o que queríamos dizer. Em duas composições, o António

mostrava o quadro que chegara a Lisboa em 1953 já repintado por Gomes da Costa

na Índia com amplas liberdades criativas, o quadro que a equipa de João Couto

descobrira com exames radiológicos no MNAA e indícios da pintura original que

lhes estava subjacente.

Tivemos de optar – espero que bem. Ficou na maqueta a imagem enigmática

com todas as representações conhecidas penduradas numa parede de luz, enquanto

Miguel Mateus anotava diligentemente os contratempos sofridos pela obra; ficou

pelo caminho a imagem tecnológica, captada com um iPad, expressando igualmente

as diferentes fases do desenho de Afonso de Albuquerque (que até pode não ser o

próprio, pois essa averiguação deverá agora ter lugar na Galeria dos Vice-Reis em

Goa).

Por sobreposição de compromissos, não vou poder participar na palestra do

António Luís Campos no Porto, no próximo dia 12, na Reitoria da Universidade.

Celebram-se ali dez anos (quase 11) de colaboração do António com a edição

portuguesa da National Geographic, o que vale por dizer que são dez anos de

dilemas como este. De escolhas entre o bom e o óptimo. De materiais estupendos

por vezes excluídos somente para evitar redundâncias no nosso processo de story-telling.

Tem-se falado muito em selecções nacionais durante estes dias de

antecipação do Mundial. O António estará seguramente na minha selecção nacional

dos melhores.

Era isto que eu diria na 5.ª feira, na Reitoria da Universidade do Porto, se tivesse oportunidade.

Era isto que eu diria na 5.ª feira, na Reitoria da Universidade do Porto, se tivesse oportunidade.

quarta-feira, maio 28, 2014

A canibalização da língua

Quis o destino que eu tivesse participado em

reuniões recentes com gestores e universitários. Para lá dos temas em cima da

mesa, fico aterrorizado com a progressão galopante do... Portuglês, mistura

improvisada e desnecessária de vocabulário anglófono para expressar conceitos

que, sem esforço, poderiam ter sido enunciados na língua de Camões. Pior: dou

por mim a repetir os mesmos tiques, mimetizando o comportamento dos anfitriões

numa submissão à pressão do grupo que Jane Goodall já notara nas comunidades de

chimpanzés.

Exemplo típico de uma reunião moderna:

- Fez o benchmarking da concorrência?

- Sabe, muitos fizeram um upgrade recente de competências. Outros

ainda estão em assessment.

- Que research methods utiliza normalmente?

- Gosto muito do world caffe. Permite grande

interactividade.

- Nunca faz role play?

- Tento, mas as samples que assistem aos workshops

nem sempre são fiáveis.

- Que materiais de support existem nas salas?

- Há datashows, claro. Temos wireless

para todo o átrio. E pointers para os

oradores. Há muita coisa em cache.

- Hum... E está previsto coffee-break?

- Nestes work groups, prefiro pausa mais informais, uma espécie de brunch.

- A publicidade do evento será online ou também utilizará outdoors?

- Vamos carregar nos MREC, claro. Banners também. Tudo depende do target.

Até porque o Average Time Spent na net está em quebra.

- O site deles tem quantos OTS?

- O reach depende muito porque os tipos aldrabam os ATV.

- Usamos CPC, CPM ou CPO como standard?

- Se quer que lhe diga, nenhum é

fiável. Até prefiro os CPL.

- Embedded ou skycraper?

- Um mix funciona sempre bem.

- Devíamos criar avatars falsos para furar as firewalls deles.

- Talvez, mas temos

responsabilidades éticas no campo do B2B

e mesmo do B2C.

- Acha? A minha preocupação é com o backbone desta empresa.

E pronto! Cá vou, cantando e rindo,

integrado na corrente Portuglesa. E soltando gargalhadas sempre que me

lembro disto.

Bom... Tenho content para produzir. Cheers!

segunda-feira, maio 26, 2014

A Fonte das 40 Bicas

1768.

Lisboa ainda vive

atormentada com as repercussões do sismo de treze anos antes e a corte de Dom

José mantém-se na Ajuda, onde pouco ruiu, cimentando a confiança régia na

geologia do seu novo bairro.

O rei recrutou o naturalista

italiano Domingos Vandelli para o seu empreendimento mais recente: a construção

de um espaço de lazer para os príncipes e netos. Vandelli trouxe de

Pádua o modelo de um jardim botânico moderno e preocupou-se em criar uma

colecção vasta de espécies vegetais – nos tempos áureos, o Real Jardim Botânico

da Ajuda chegou a ter cinco mil espécies, oriundas de todos os cantos do globo.

As décadas subsequentes ao

sismo de 1755 foram, porém, aventurosas e os braços de Vandelli, naturalista

formado em medicina que se correspondia com Lineu, não chegavam para todos os

fogos. Quatro anos depois da incumbência de criar um jardim botânico na Ajuda,

em 1772, Vandelli foi chamado a Coimbra como lente de História Natural e

Química na Universidade. Ali também criou as bases do jardim botânico da Universidade

de Coimbra e idealizou as viagens filosóficas à Amazónia, conduzidas por alguns

dos seus alunos.

Na Ajuda, portanto, o

projecto ficou na mão de um auxiliar, o chefe dos jardineiros Júlio Mattiazi. Igualmente originário de

Pádua, Mattiazi tratou do jardim e… da pedra. Idealizou as fontes que orientam

a visita e estruturam a paisagem da Ajuda, tanto ou mais do que as sebes. A

mais famosa, a Fonte das 40 Bicas, reúne animais míticos e fauna aquática, num

espantoso conjunto de serpentes, peixes alados, cavalos-marinhos e outras

feras. Segundo garante a tradição do bairro, a fonte terá sido construída

exclusivamente com mão-de-obra da Ajuda.

De acordo com a directora do Jardim

Botânico, a professora Dalila Espírito Santo, a documentação sobrevivente na

Ajuda [grande parte foi para Coimbra; alguma seguiu para a Faculdade de

Ciências na Rua da Escola Politécnica; e algum espólio viajou com a comitiva

real para o Brasil em 1808 e ficou pelo Rio de Janeiro] comprova que Vandelli

não ficou maravilhado quando viu as fontes de Mattiazi. Afinal, um jardim

botânico é um espaço no qual a vegetação deve reger a paisagem, recusando a

submissão à construção de pedra.

Hoje, porém, a caminho dos

250 anos do Jardim Botânico da Ajuda (em 2018), após testemunhar revoluções e

mudanças de regime, cuidados desvelados e descuidos sem perdão, são as fontes

que permanecem imutáveis desde 1768. O ciclo de vida das plantas, naturalmente,

foi fazendo a sua selecção, as pilhagens napoleónicas destruíram muito, o clima

distinguiu as espécies mais adaptáveis e a crónica falta de financiamento

também deixou mossas.

Do Jardim Botânico original,

ficaram os peixes alados de Mattiazi, que Vandelli desaprovou, mas o tempo

validou.

Ler também: Almaça, Carlos. A Natural History Museum of the 18th Century, 1996, Museu Bocage, Lisboa.

Ler também: Almaça, Carlos. A Natural History Museum of the 18th Century, 1996, Museu Bocage, Lisboa.

sexta-feira, maio 23, 2014

Distorted Alarms, 2014

Finalmente publicado. O 2.º spin-off da tese.

Avisem-me se precisarem do PDF. /

Published at last. My dissertation's second

spin-off. Let me know if you need the article PDF. Cheers!

terça-feira, maio 20, 2014

Urbano Carrasco foi “correio” acidental de Salazar

«Com os meus

respeitosos cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para fazer um breve

relato que suponho oferecer interesse. Se assim for considero-me satisfeito por

servir Vossa Excelência. Caso contrário, lamento fazer perder um tempo que é

valioso», começava a carta dactilografada pelo jornalista Urbano Carrasco no

dia 19 de Fevereiro de 1964, com destino a António Oliveira Salazar, presidente

do Conselho.

Em duas ocasiões

anteriores, já aqui relatei casos protagonizados pelo extraordinário repórter

do Diário Popular que foi Urbano Carrasco [inseridas no livro Parem as

Máquinas!]. Hoje, narro um episódio diferente, porventura o mais delicado da

carreira deste homem que dedicou quarenta anos ao vespertino lisboeta. Evitarei

juízos críticos e sentenças morais desadequadas, pois o contexto histórico e

militar da época é irrepetível. Em 1964, o Estado português encontrava-se em

guerra e certamente que Urbano Carrasco pesou as implicações deontológicas da

profissão face ao dever de lealdade para com o governo.

A

carta, recebida pelo ditador dois dias depois, em 21 de Fevereiro, conforme

nota manuscrita no canto superior esquerdo da missiva, continuava: «Na minha

recente entrevista, em Madrid, que o Diário Popular está a

publicar, fiz algumas perguntas que ficaram sem resposta e no que se refere a

outras foi-me dito que as não poderia divulgar.» A que se referia Carrasco?

No dia 18 de

Fevereiro de 1964, o jornal dirigido por Martinho Nobre de Melo utilizou mais

de metade da sua primeira página para um tema internacional, uma raridade num

jornal definido em 1956 por Guilherme Brás Medeiros, um dos seus

administradores, como um jornal de noticiário de proximidade. Apesar disso,

nesta terça-feira, titulava-se em letras garrafais: “TSHOMBÉ FALA AO DIÁRIO

POPULAR SOBRE A MORTE DE LUMUMBA E A ACTUAL SITUAÇÃO NO CONGO. O MEDO É O

RESPONSÁVEL PELO QUE SE PASSA EM ÁFRICA!” A entrevista exclusiva fora obtida em

Madrid por Urbano Carrasco e a sua publicação fora partida por três edições,

sempre com destaque de primeira página, apesar de o tema competir na agenda com

outros focos de atenção, como o golpe de estado no Gabão, a intervenção das forças

internacionais em Chipre e o terrível sismo da ilha de São Jorge, nos Açores.

Moisés Tshombé

(1919-1969), porém, era um dirigente político em quem o governo português

apostara fortemente desde 1960. Filho de uma família nobre, fora educado numa

escola de missionários no então Congo Belga e formara-se em Contabilidade.

Fundara na década de 1950 o CONAKAT, um partido que se distinguira primeiro na

luta contra o colonialismo belga e, logo depois, por declarar a secessão da

província do Catanga face ao Congo. Nas eleições legislativas de 1960,

conquistara o poder e oferecia ao mundo um discurso alternativo ao de Lumumba

no Congo e de Holden Roberto em Angola. Anticomunista, propunha-se colaborar

com os governos belga, francês e português na reconstrução económica do

Catanga, então responsável por 60% da produção mundial de urânio e 80% dos

diamantes industriais (dados do major Rui Velez, no seu excelente Salazar e

Tshombé, 2013, DG Edições, fonte principal deste texto e autor da descoberta da

carta de Urbano Carrasco para Salazar, amavelmente disponibilizada).

O percurso político de Tshombé

replica a história atribulada do próprio Congo. A declaração de independência

do Catanga conduziu a uma intervenção da Organização das Nações Unidas no

território, a pedido de Patrice Lumumba e Cyrille Adoulla, líderes

independentistas do Congo. Em Janeiro de 1961, Lumumba deslocara-se ao Catanga,

mas fora detido, torturado e executado, alimentando ainda mais o caos no território

(uma comissão posterior do Parlamento Belga isentou Moisés Tshombé de

responsabilidades na execução de Lumumba). Face à intervenção da ONU, Tshombé

exilou-se na Rodésia do Norte e depois em Espanha, onde Urbano Carrasco o

encontrou, semanas antes de o dirigente regressar ao Congo para integrar novo

governo de coligação.

A investigação de mestrado do major

Rui Velez (disponível aqui) revela exaustivamente que Salazar

e Franco Nogueira apostaram fortemente na liderança de Tshombé, que visitara

Lisboa em 1963. No Forte do Estoril, Salazar propôs ao dirigente do Catanga a

supressão das bases das forças independentistas angolanas no território, bem

como a detenção dos cabecilhas do movimento. A guerrilha independentista

provocava então evidentes danos no Nordeste de Angola e a possibilidade de os

homens de Holden Roberto cruzarem livremente a fronteira do Congo impedia o exército

português de retaliar. Em troca da intervenção no Catanga, o ditador português

oferecia aconselhamento e equipamento militar. Nos seus volumes de memórias,

Franco Nogueira revelou que Salazar achou Tshombé lúcido e realista, tendo mesmo

comentado: «No meu espírito, promovi-o a estadista branco.» O Catanga adquiriu

vasto equipamento militar nos meses seguintes.

Era neste homem e no seu projecto

para o Catanga que o governo português apostava para recuperar o controlo sobre

a frente militar no Norte de Angola. Todavia, a entrevista de Urbano Carrasco

(que terá sido obviamente lida e aprovada pelos Serviços de Censura, embora eu

não tenha encontrado as provas da Censura destes textos) versou exclusivamente

sobre a situação política no Congo, nunca mencionando Angola ou a frente

guerrilheira de Holden Roberto. No primeiro trecho da entrevista (18 de

Fevereiro), Carrasco apresentou Tshombé, distinguindo-o de Lumumba e das ameaças

veladas que este fizera aos antigos dirigentes coloniais; no dia seguinte, o Diário

Popular dava-lhe

voz para recusar responsabilidades na morte de Lumumba e dois companheiros. Na

peça, Tshombé acusava o governo central congolês pelo sucedido e Cyrille Adoula

pela polémica decisão de regar os três corpos com ácido, impedindo qualquer

exame legal posterior. Em título, referia: «NÃO FORAM PRISIONEIROS MAS

AGONIZANTES O QUE RECEBEMOS EM ELISABETHVILLE – ESPANCAMENTO MORTAL DE LUMUMBA

PELOS SOLDADOS DO GOVERNO CENTRAL CONGOLÊS.»

Por fim, no terceiro e último trecho

da entrevista, Tshombé repetia a Carrasco a nota dominante do seu discurso: «ADOULA,

QUE ORIENTOU PESSOALMENTE A DESTRUIÇÃO DO CADÁVER DE LUMUMBA, É UM FANTOCHE QUE

NÃO SABE O QUE FAZ E A ONU, SUFICIENTEMENTE DESPRESTIGIADA NO CONGO, VAI SAIR

DALI SEM TROMBETAS NEM BANDEIRAS.» No corpo da entrevista, Tshombé sossegava os

europeus: «A colaboração com os europeus é indispensável. Só com ela se poderão

salvar os países africanos e fazê-los trilhar uma senda de progresso.» Em jeito

premonitório, Tshombé avisava Carrasco: «Será necessário muito tempo, receio-o,

para que o Congo volte a ter paz. Vai mesmo conhecer, nos meses que se

avizinham, horas extremamente difíceis.»

O RECADO PARA SALAZAR

Na Villa Kaunis em Madrid, elegante

propriedade no bairro de La Moraleja onde a delegação do Catanga se exilara,

Urbano Carrasco fez várias perguntas sobre Angola, Portugal e o apoio que Moisés

Tshombé se propunha dar à causa nacional. O líder do Catanga, porém, pediu

explicitamente que o jornalista não publicasse as suas respostas sobre o tema

pois, se atendesse o pedido, «não deixaria de ser violentamente atacado pelos

americanos.»

Carrasco quis saber o que faria

Tshombé face à «incompreensível liberdade e apoio que são dados aos bandos de

guerrilheiros que ali [no Congo] têm a sua base e dali organizam ataques contra

Angola». A resposta foi pronta:

«Não tome nota do que vou dizer-lhe.

Pelo menos não o escreva no seu jornal, pois ver-me-ia obrigado a desmenti-lo…

Já tenho suficientes complicações com os americanos e não deixariam de me

atacar violentamente dizendo que eu sou amigo dos colonialistas. Também isso me

criaria dificuldades no Congo, mas a minha recusa em responder-lhe para publicação

é devida, sobretudo, aos americanos. Para si, contudo, sempre lhe direi que a

minha posição e a minha amizade pelos portugueses são bem conhecidas. E se um

dia eu dirigir o Congo, nem sequer é problema o que me pergunta: claro está que

nessas circunstâncias nunca poderiam viver no Congo esses Holden Robertos e

outros! Isso é problema que nem se põe. Mas se o fosse dizer agora, os

americanos caíam-me em cima, ainda com maior violência!»

A outra questão sobre a hegemonia

americana sobre os interesses económicos do Congo, Tshombé voltou a pedir

sigilo: «Também não posso responder-lhe a essa pergunta e peço-lhe que não diga

no seu jornal que a formulou. Porque espero poder responder-lhe sem quaisquer

restrições, mas só depois de instalado em Leopoldville…»

Urbano Carrasco terminava a missiva:

«Foi isto, Senhor Professor, que não publiquei, mas ouvi ao Presidente Tshombé

e suponho possa oferecer interesse ser [sic] do conhecimento de Vossa Excelência.»

Os dados, porém, estavam lançados e Tshombé perdera apoios decisivos. Regressou

ao Congo em triunfo no Verão de 1964, mas foi destituído um ano mais tarde.

Exilou-se novamente, fugindo a tempo de uma condenação à revelia em 1967. Com

apoio ocidental, Joseph Mobutu tomara o poder com mãos de ferro em 1965 e só o

largaria 32 anos depois.

Moisés Tshombé viria a morrer

na Argélia em 1969, na sequência de um ataque cardíaco. Dois anos antes, o avião

em que viajava fora desviado misteriosamente para Argel. O Diário Popular noticiou a sua morte na primeira página

no dia 30 de Junho de 1969 e Carrasco evocou, na página 11, a entrevista de

1964. Confessava «a admiração que fiquei a ter pelo discutido político e

estadista congolês face à serena prova de que ele dava provas» e lembrava que, à

data da entrevista, Tshombé ainda considerava Mobotu «um amigo pessoal»,

circunstância que a realidade desmentiria. Carrasco aproveitou então a ocasião

para referir que, à despedida em Madrid, Tshombé fizera votos para que o povo de Angola

vivesse em paz e não mergulhasse na miséria em que caíra o povo do Congo. «Nós,

portugueses, conseguimos evitar em Angola o que Moisés Tshombé, mesmo com

sacrifício da sua vida, não conseguiu para o Congo».

Com o entusiasmo patriótico,

Urbano Carrasco esqueceu em 1969 que omitira qualquer referência a Angola no

texto publicado cinco anos antes.

segunda-feira, maio 12, 2014

O ilustrador faz jornalismo?

|

| "Ilustração Portuguesa", n.º 93, Agosto de 1905 (a partir do arquivo da Hemeroteca Digital) |

Em 1905, o Jardim Zoológico de Lisboa

mudou-se para as suas instalações actuais, em Sete Rios. Para trás, ficavam os

tempos de Palhavã e das jaulas improvisadas, onde se encafuavam os animais, tristes e melancólicos. Nos terrenos da Quinta das Laranjeiras, o projecto

iniciado por Dom Fernando II ganhava por fim dignidade. Era certamente nisso

que os convidados pensavam no dia 28 de Maio à medida que se cortavam fitas e

se discursavam palavras de circunstâncias, dois hábitos portugueses tão antigos

como a ginja e o chinquilho.

Entre os animais expostos, um felino estranhava o ambiente. Era um leopardo moçambicano, oferecido por João de

Azevedo Coutinho ao rei Dom Carlos – e por este cedido ao Zoológico. “O Século”

refere que os uivos dos felinos assustavam as senhoras e motivavam graças dos

cavalheiros.

Meses depois, em Agosto, o Zoo e o

leopardo voltaram às páginas dos jornais. Desta vez, sem discursos nem

gracejos, mas com um episódio dramático que comoveu a cidade. Não se sabe bem

como (alguns jornais falam num descuido durante a transferência do animal;

outros referem que o felino encontrou uma fenda no topo da sua nova jaula), mas

o leopardo evadiu-se. Andou à solta – primeiro a passo, depois a trote. Soltou

alguns rugidos, assustou e assustou-se.

O animal tentou sair do Jardim Zoológico e

desaparecer por Sete Rios, mas alguém alertara a guarda e um regimento de

infantaria impediu o êxodo urbano que teria sido ainda mais espectacular. O

leopardo fugiu assim para o interior do Zoo, dissimulando-se entre a folhagem e os silvados. Foi visto junto dos macacos e,

mais tarde, perto da jaula das águias. Ali, por fim, foi encurralado. Em seu

redor, acercaram-se 14 soldados e alguns tratadores, com forquilhas, facas

atadas a paus em jeito de baionetas e armas de fogo. Parecia um exercício

militar. Nervosos, os homens dispararam à primeira ocasião e feriram a fera com balas reais.

O leopardo deu alguns passos e tombou

pesadamente à entrada do Túnel das Águas Boas. Destemido, o soldado 19 da 3.ª

Companhia quis vê-lo de perto e acabou por vê-lo efectivamente mais perto do

que gostaria. Num último sopro de vida, o leopardo atirou-se ao rosto do

infeliz e ali fincou os dentes. Aterrorizados, os camaradas de armas não se

fizeram rogados e dispararam sem norte, sobre a fera e sobre o homem. O animal

morreu de imediato. O soldado, crivado de balas, seguiu de carro eléctrico para o Hospital de São José, onde foi operado e sobreviveu, embora o seu nome não tenha sido

preservado para memória futura.

Dos relatos jornalísticos que li, destaco

o trabalho de “O Século” pela aposta clara na inversão das prioridades

tradicionais de representação. Sempre mais activo do que a concorrência, o

jornal de Silva Graça encomendou uma ilustração a um artista que não

consegui identificar, apesar da assinatura rabiscada no canto inferior

esquerdo. Recolhendo testemunhos presenciais, o ilustrador criou esta

reconstituição, usada no jornal e na revista semanal “Ilustração Portuguesa”.

As fotografias de suporte foram publicadas nas páginas seguintes, num

reconhecimento implícito de que era a ilustração o suporte ideal para contar

esta história.

Lembrei-me hoje deste episódio quando li a

mensagem de um leitor que se queixava da excessiva prioridade que damos às

ilustrações na revista. O fotógrafo tem uma abordagem jornalística, ao passo

que o ilustrador aborda a representação com uma perspectiva artística –

argumentava. Ontem como hoje, será mesmo a fotografia o dispositivo universal

para contar visualmente qualquer história? Ou a reconstituição de um ilustrador pode ser um gesto tão jornalístico como o clique na máquina?

terça-feira, maio 06, 2014

A história para lá do óbvio

A maior parte dos

trabalhos publicados na revista resulta de planeamento e de produção. Sempre

que me convidam para falar sobre fotografia na National Geographic, tenho o

cuidado de sublinhar que a espontaneidade é muito mais rara do que os leitores

imaginam. Por regra, antes de captar uma fotografia, o repórter fotográfico já

a imaginou. Já testou outras soluções de composição, iluminação e exposição. Já

fez experiências que correram mal. É raro o momento em que um fotógrafo sai

despreocupadamente para o campo e capta, sem preparação nem reflexão, o momento

certo. Por outras palavras: a espontaneidade custa muito trabalho e não tem

nada que ver com a sorte.

Em Janeiro deste

ano, fiz uma intervenção deste teor no festival de fotografia de Vouzela,

procurando sublinhar a importância das narrativas visuais para a nossa

publicação e a necessidade premente de não repetir conceitos, nem objectos.

Tinha então em mente um trabalho em curso que o fotógrafo Steve Winter levava a

cabo com os pumas da América do Norte. Motivado para fotografá-los em contexto

semi-urbano, Steve dedicou mais de um ano a esta reportagem e a fotografia mais

emblemática (um puma caminhando em frente do lendário cartaz de Hollywood, em

Los Angeles) demorou quatro meses a executar. Não houve nada de acidental na proeza!

Ora, em Vouzela,

assisti a várias apresentações. Uma delas, do jovem fotógrafo Ricardo Lourenço,

representava o Alentejo selvagem, tal como a região se apresenta a este

repórter de Portalegre. Entre várias fotografias memoráveis, fiquei com esta debaixo

de olho: um lacrau fluorescente. Não sabia nada sobre o tema, nem imaginava se

o Ricardo teria procurado documentação sobre o fenómeno ou se a imagem

resultava da tal espontaneidade que eu não me canso de dizer que é inexistente.

Foi uma das poucas

ocasiões em que uma página da National Geographic nasceu a partir de uma

fotografia e não de uma ideia original, susceptível de desenvolvimento

posterior e de materialização em imagem. Ao talento do Ricardo, juntou-se o

conhecimento do biólogo Pedro Sousa, investigador do CIBIO, que contextualizou

o fenómeno, forneceu informação científica recente, desconstruiu algumas ideias

feitas que eu tinha sobre a função deste dispositivo e permitiu que o texto

fosse o mais rigoroso possível, dentro dos constrangimentos de espaço que as

secções iniciais impõem.

Eis portanto como

um inofensivo lacrau terminou nas páginas da edição portuguesa da National

Geographic. Com o talento do Ricardo e a sabedoria do Pedro.

sexta-feira, maio 02, 2014

Liberdade de Imprensa

Havendo dias para tudo e mais alguma coisa, algum dia teria de ser o nosso. Parece que é hoje. Bom Dia da Liberdade da Imprensa!

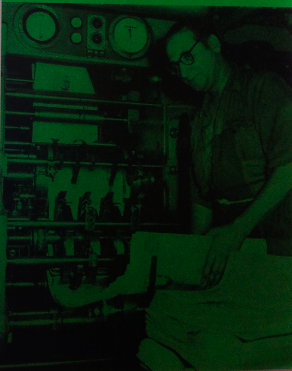

Fotografias

da redacção, composição, impressão e distribuição do Diário Popular. C. 1962.

Subscrever:

Mensagens (Atom)